大島敏子さんのトーク番組「としこの部屋」 障がい者支援の現場で求められる看護

2026/2/09

アンケート

2025/8

20258

看護職・介護職にとって「夜勤」は切っても切り離せない働き方。患者さん・利用者さんの安全で安心な生活を守るために夜間のケアは欠かせません。しかし一方で、夜勤は働く人自身の生活リズムや心身のコンディションに大きな影響を与えるという課題もあります。

今回のアンケートでは、夜勤がある人の睡眠時間の実態、夜勤後の過ごし方、そしてセルフケアの工夫について詳しくお聞きしました。「夜勤があっても、どうにか乗り切る」――そんな日々の工夫とリアルな声から、夜勤と向き合いながら自分を整えるヒントを探りました。

今回の未来ワードは

INDEX

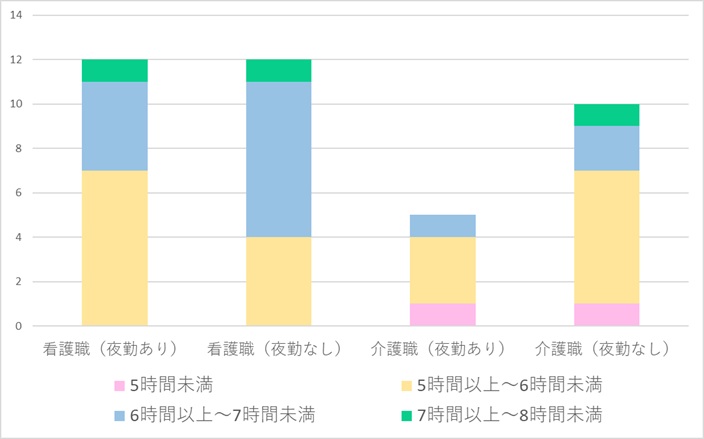

平均睡眠時間(昼寝を除く/夜勤勤務あり・なし別)(n=39)

看護職で「夜勤あり」の人は、6時間未満の人が多く睡眠時間が短い傾向があります。「夜勤なし」の人は、6時間以上~7時間未満が多いという結果です。一方、介護職は夜勤の有無にかかわらず6時間未満が多いことがわかります。中には5時間未満のショートスリーパーの人もいました。

看護職も介護職も、全体的に睡眠時間が短い傾向が強いようですね。「自分に合う睡眠時間」は個人差があるので一部の人にとっては十分な場合もあると思いますが、一般的には6時間以下の睡眠が続くと体にあまりよくないと言われています。慢性的な睡眠不足に陥っている可能性があるので注意が必要ですね!

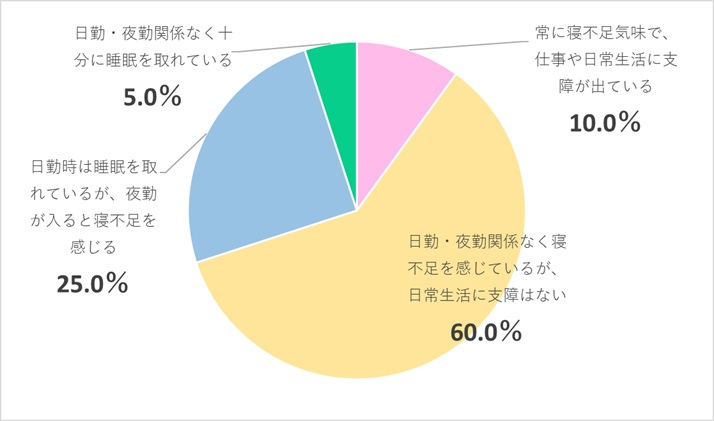

(夜勤勤務がある人への質問)寝不足感に対する自己評価(n=20)

寝不足を感じている人は(「常に寝不足気味で、仕事や日常生活に支障が出ている」「日勤・夜勤関係なく寝不足を感じているが、日常生活に支障はない」「日勤時は睡眠を取れているが、夜勤が入ると寝不足を感じる」)95%にものぼり、ほぼ全員が日常的に睡眠時間が足りていないと感じていることがわかりました。1割の人は「日常生活に支障が出ている」とも回答しており深刻さがうかがえます。

私は、25%の人が「夜勤時のみ寝不足を感じている」と回答しているのも気になりました。夜勤の入り方やシフト設計が睡眠の質や量に直結していることが示唆されるのではないでしょうか。

そして、わずか5%の人しか満足な睡眠が取れていないことからも、看護・介護の従事者であり夜勤勤務がある職種にとって、質の高い睡眠を確保することは「とても難しいこと」だとあらためて感じました。

(夜勤勤務がある人への質問)睡眠が十分に取れていない思う理由

夜勤に入るとどうしても生活リズムが乱れてしまいます。

(20代、看護師、病院(200床以上))

そうなんですよね。私も、好きな時に睡眠が取れずスッキリしません。

(40代、看護師、総合病院)

私はいつも眠りが浅いんです……。

(20代、看護師、総合病院)

私も同じです。時々目が覚めるので、眠りが浅い気がしています。

(40代、看護補助者・看護助手、診療所・クリニック・医院)

今はオンコール対応をしているため寝にくいことがあります。

(50代、看護師、病院(200床以上))

交感神経に支配されている時間(優位になっている)が長いのも理由だと思います。

(50代、看護管理者、病院(200床以上))

夜勤明け→夜勤明け→休み、というシフトが続き、夜勤勤務がエンドレスなんです。

(40代、生活支援員・介護福祉士・精神保健福祉士、障がい者支援施設・訪問看護・グループホーム)

私は、体内時計が狂っていると感じるからです。

(30代、介護助手・介護補助、特別養護老人ホーム)

私も、生活リズムが崩れます。夜勤前にしっかり睡眠をとっているのですが、それでも夜勤に入ると寝不足を感じます。

(40代、介護福祉士、グループホーム)

とてもリアルな回答が集まりました。睡眠を十分に取れない理由には、「共通する悩み」と「個人差のある悩み」の両側面がありそうですね。

「生活リズムの乱れ」や「眠りの質の低さ」などが共通していそうですね。夜勤勤務によって体内時計が狂いやすく日中と夜間の切り替えがうまくいっていない、睡眠時間を確保できても質が低く回復感を得られない……睡眠に関する根本的な悩みと言えます。

交感神経が優位になったままのため眠りに入りにくいという声もありましたね。職種ならではの緊張状態や業務のストレスが、体のリラックス機能を妨げているのではないでしょうか。

オンコール対応や連続した夜勤シフトなど、勤務形態そのものが睡眠の質に影響していることも明らかです。睡眠不足は単なる時間の不足ではなく、「眠れる環境」「眠れるタイミング」「眠れる体調」が揃わないことによって起きている――そんな現場の実態が浮かび上がる結果になりました。

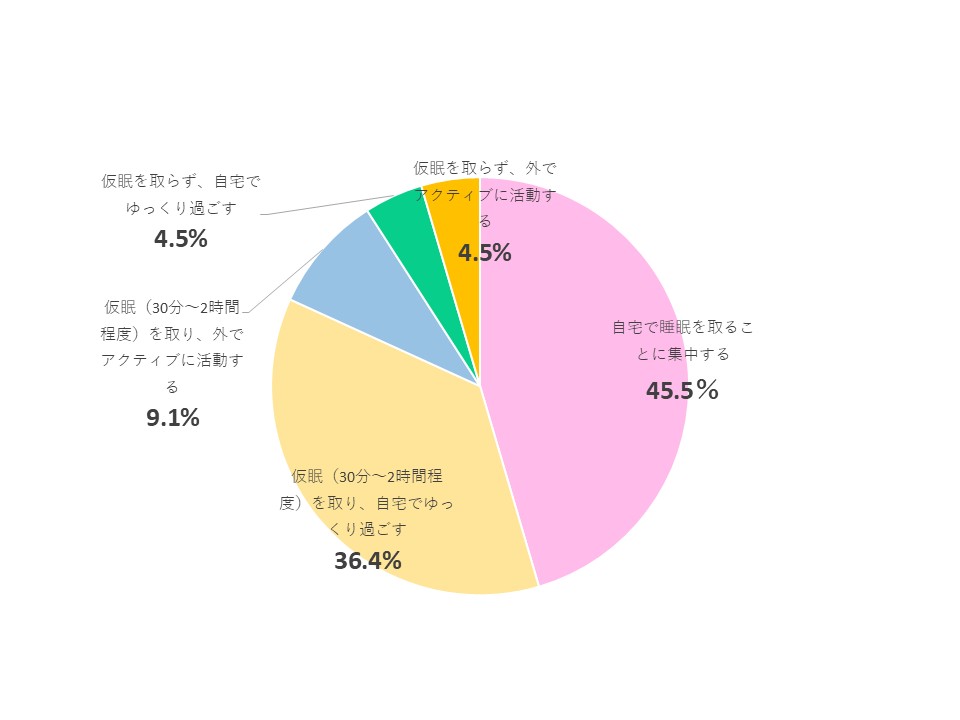

(夜勤勤務がある人への質問)夜勤明けの睡眠行動(複数回答)(n=22)

9割以上の人が「(仮眠の有無を問わず)自宅で過ごす」と回答しました。そのうち約半数が「自宅で睡眠を取ることに集中する」と答えており、夜勤明けの疲労回復を最優先していることがうかがえます。仮眠を取りつつ自宅で過ごす人も一定数おり(36.4%)、睡眠とリラックスをバランスよく取り入れています。

外で活動する人はわずかな傾向に。体力や気力に余裕がある人か、もしくは個人的な生活や家庭の事情から外出している人もいるかもしれません。

皆さんの夜勤明けのルーティンを共有することで、看護職・介護職のセルフケアの質を高められるかもしれませんね!

回答者の全員に、日頃から取り入れているセルフケアについてお聞きしました。大きく分けると「身体的なケア」「精神的なケア」「食事・栄養のケア」の3つに分類することができました。具体的にどんなことに取り組んでいるか見ていきましょう!

日頃から行っているセルフケア(n=53)

医療・介護の現場で働く人たちが、日々の忙しさの中でも自分の心と体を整えるために、さまざまな工夫をしている様子が見えてきました。まず目立ったのは、身体的なケアへの意識の高さです。お風呂で湯船につかる、ストレッチをする、ウォーキングをしたり階段を使ったりなど、体を動かし、睡眠の質を高めるための習慣が多く挙げられていました。特に「夜中にスマホを見ない」「決まった時間に寝起きする」といった、睡眠環境への配慮も印象的です。

心のケアに関する工夫も多彩でした。旅行や買い物でリフレッシュしたり、子どもと遊ぶ時間を大切にしたり、ポジティブな気持ちで過ごすことを意識している人も多くいました。「仕事を家に持ち帰らない」といった、オンとオフの切り替えを意識する声もあり、働く人のセルフケアが“感情の安定”にもつながっていることがわかります。

夜勤がある看護職・介護職の皆さんの声からは、単に「眠れていない」「疲れている」といった実態だけでなく、 “自分を整える力”をどう育てているのかも伝わってきました。不規則な時間の中での睡眠の乱れは、夜勤という働き方にともなう構造的な課題であり、厳しい睡眠状況が急激に改善するのは現実的には難しいかもしれません。それでも、多くの人が「無理なく続けられる小さな習慣」を通して、自分なりの回復方法を見つけて日々のバランスを保とうとしていることがわかりました。

セルフケアはただの気分転換ではなく、働き続ける力を与える大切な土台です。散歩をしたり、お風呂にゆっくり入ったり……そんな小さな習慣が、心と体を整え、明日の活力につながります。こうした工夫は個人の意識と努力によって育まれるものですが、職場からもアプローチできる可能性もあるのではないでしょうか。例えば、シフトの設計の見直しや仮眠環境の整備などは、職場が率先して取り組むことができる具体的な支援です。セルフケアを個人任せにするのではなく、職場と個人の両面から支える仕組みを育てること。それは、現場の持続可能性を高める、確かな投資になるはずです。

SNSでシェアする