【アーカイブ配信中】大島敏子さんのトーク番組「としこの部屋」 石垣靖子さんと語る緩和ケア現場の今

2024/10/31

アンケート

2025/3

20253

時代や環境の変化に合わせて自分らしく働き続けるためには、個人が主体的に学び続け、働きながら知識やスキルを身に付けていくことが必要とされています。学び直しや継続学習が注目されるようになって久しいですが、看護職・介護職の間で生涯学習はどの程度浸透しているのでしょうか。

今回の未来ワードは

INDEX

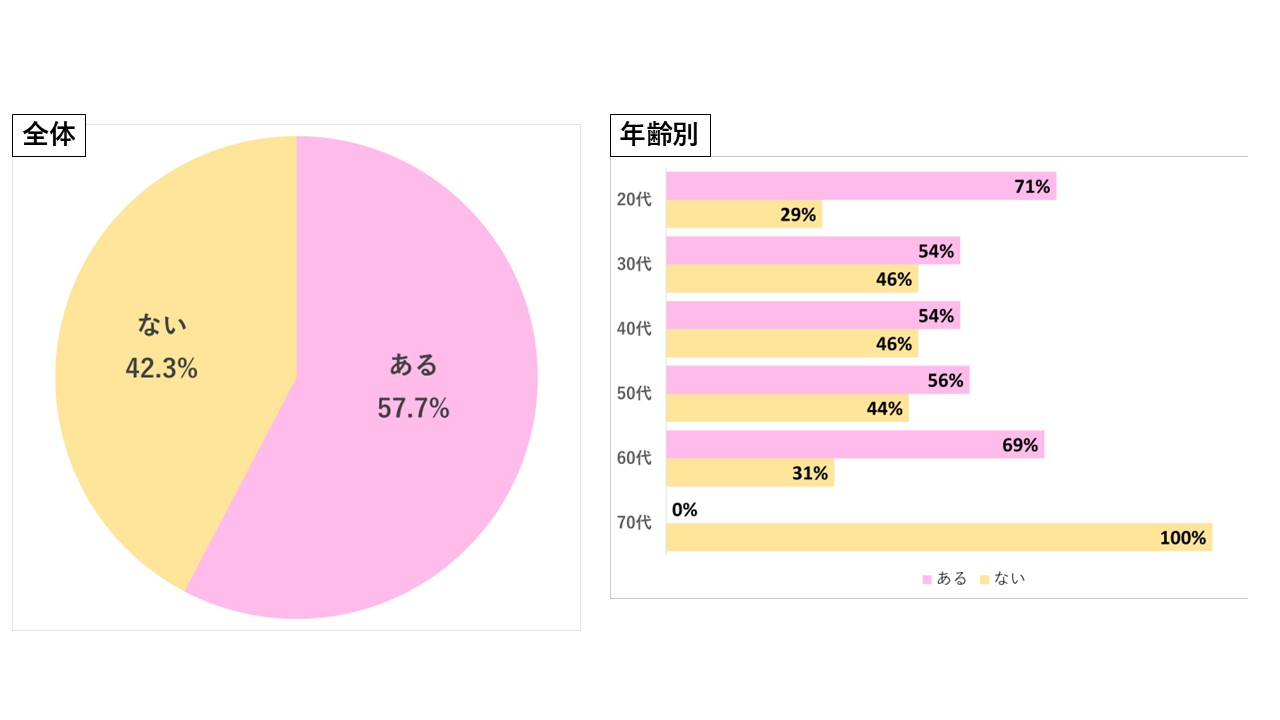

過去1年間に業務以外で、自主的に研修や学習に参加したことは

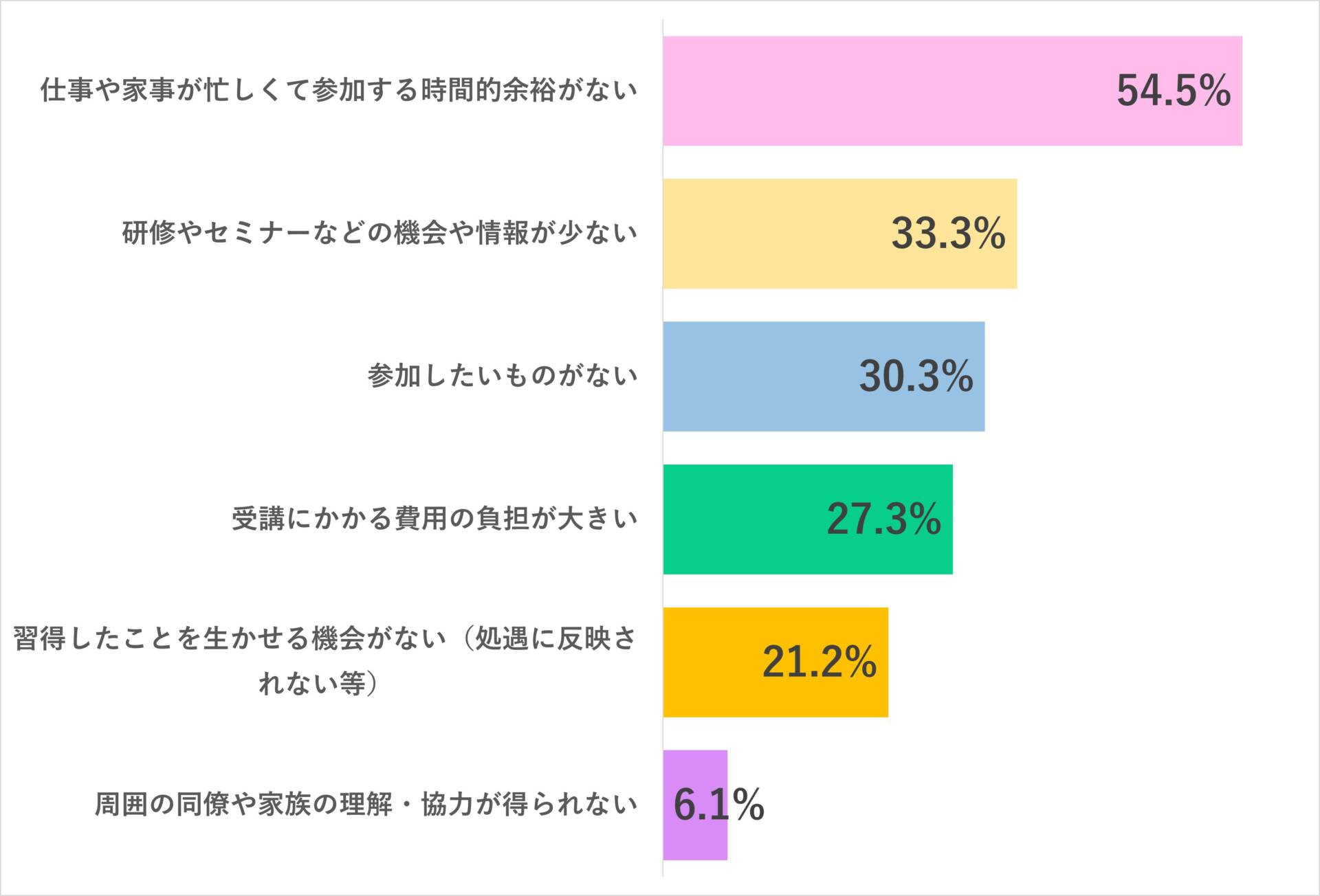

「参加したことがない」と答えた回答者が、学習機会に参加できない理由

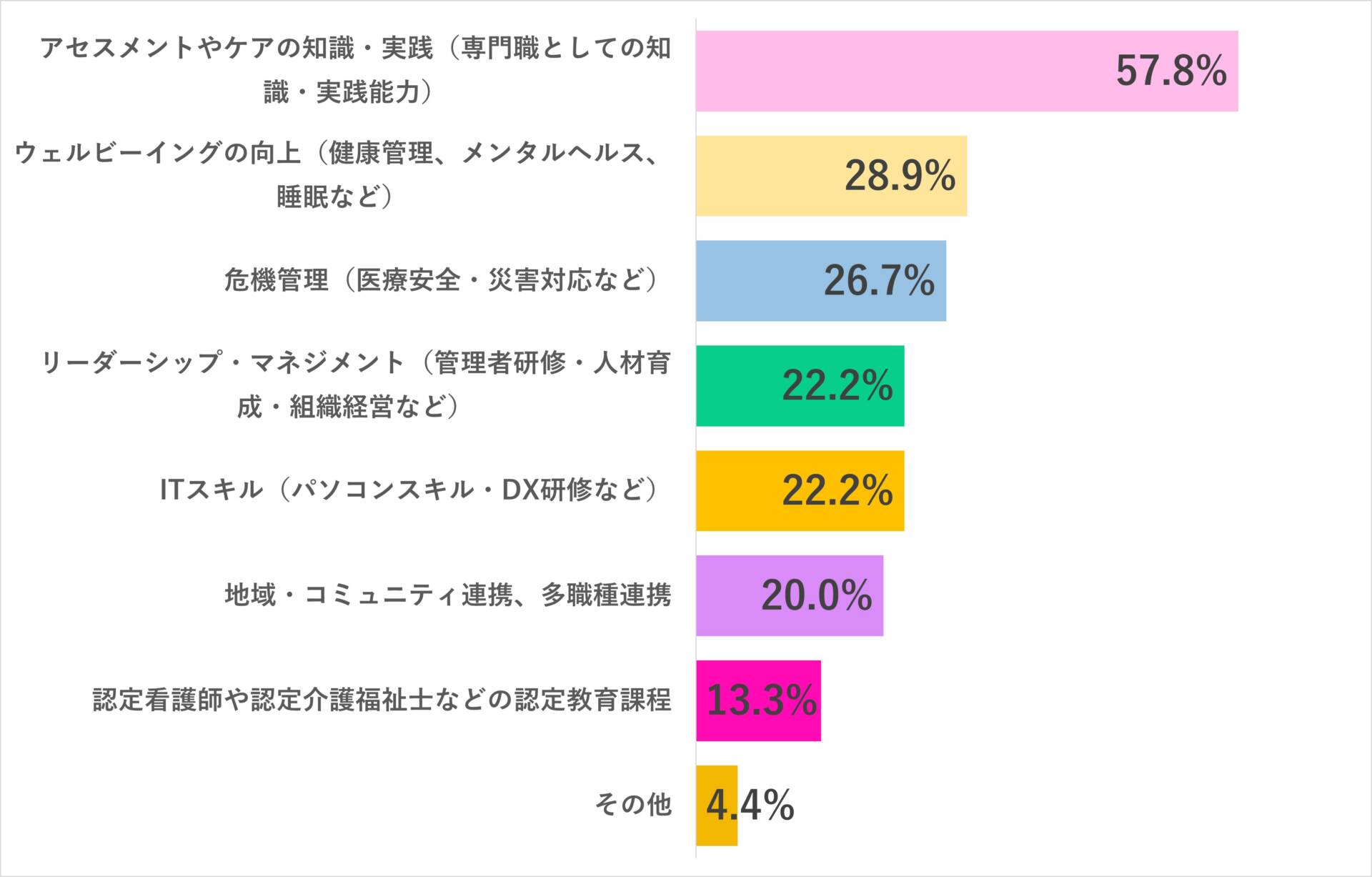

どのような知識・スキルを身に付けたか

どのような学習機会に参加したか

学習で得た知識やスキルを現在の仕事に生かせているか

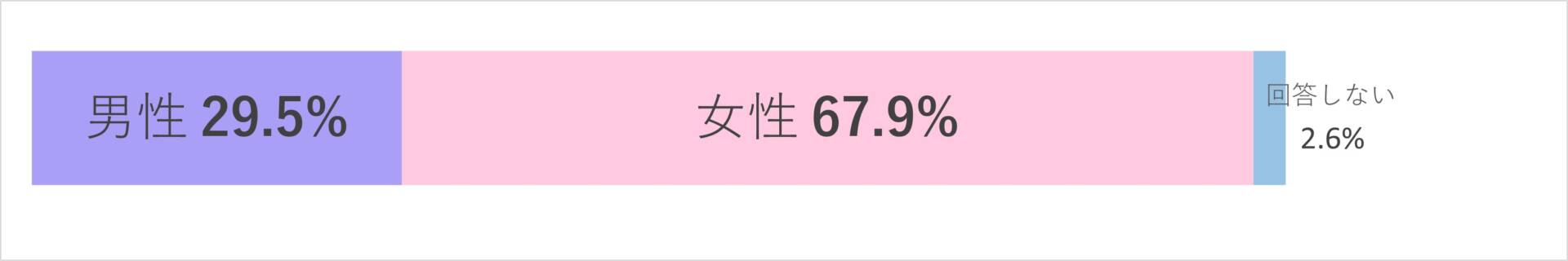

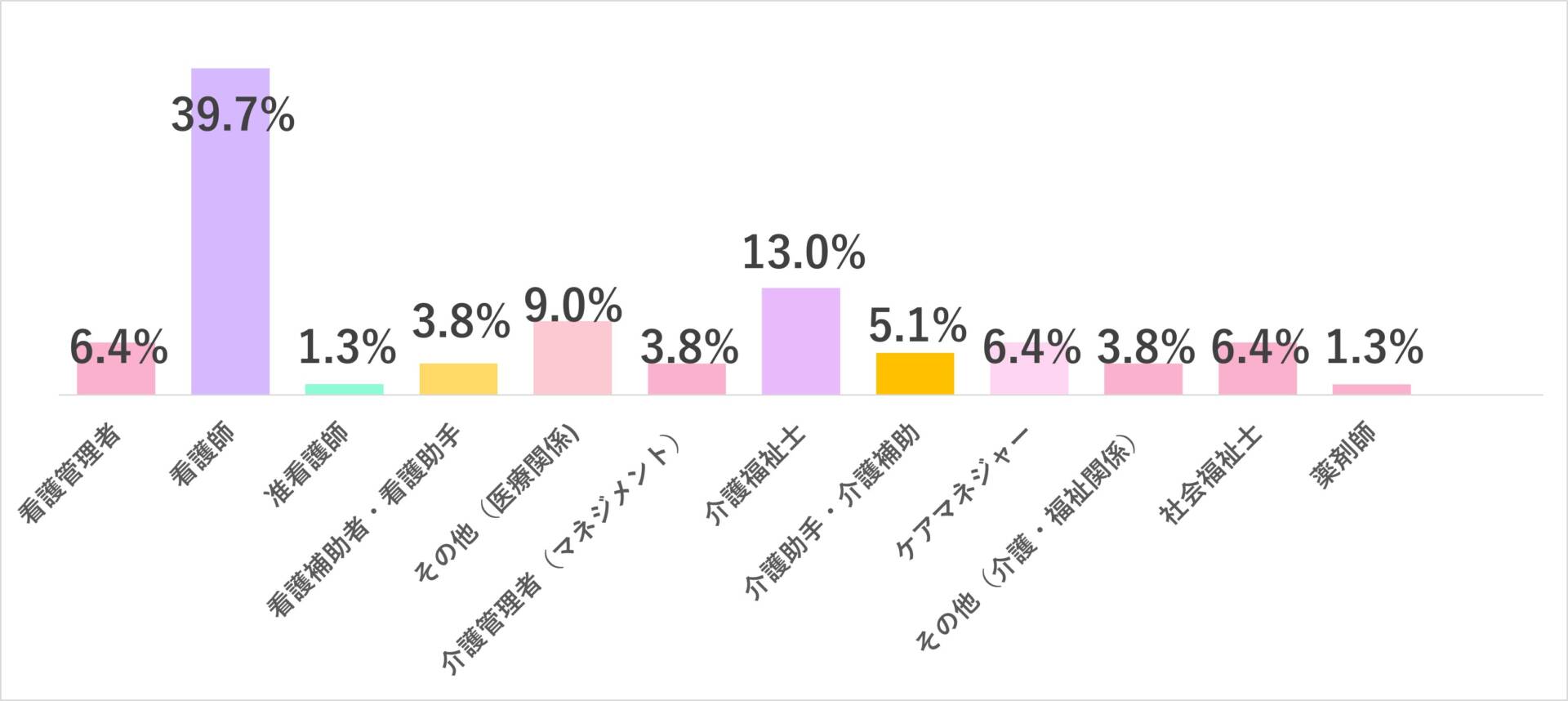

過去1年間に業務以外で、自主的に研修や学習に参加したことは(n=78)

「ない」回答者(n=33)が、学習機会に参加できない理由

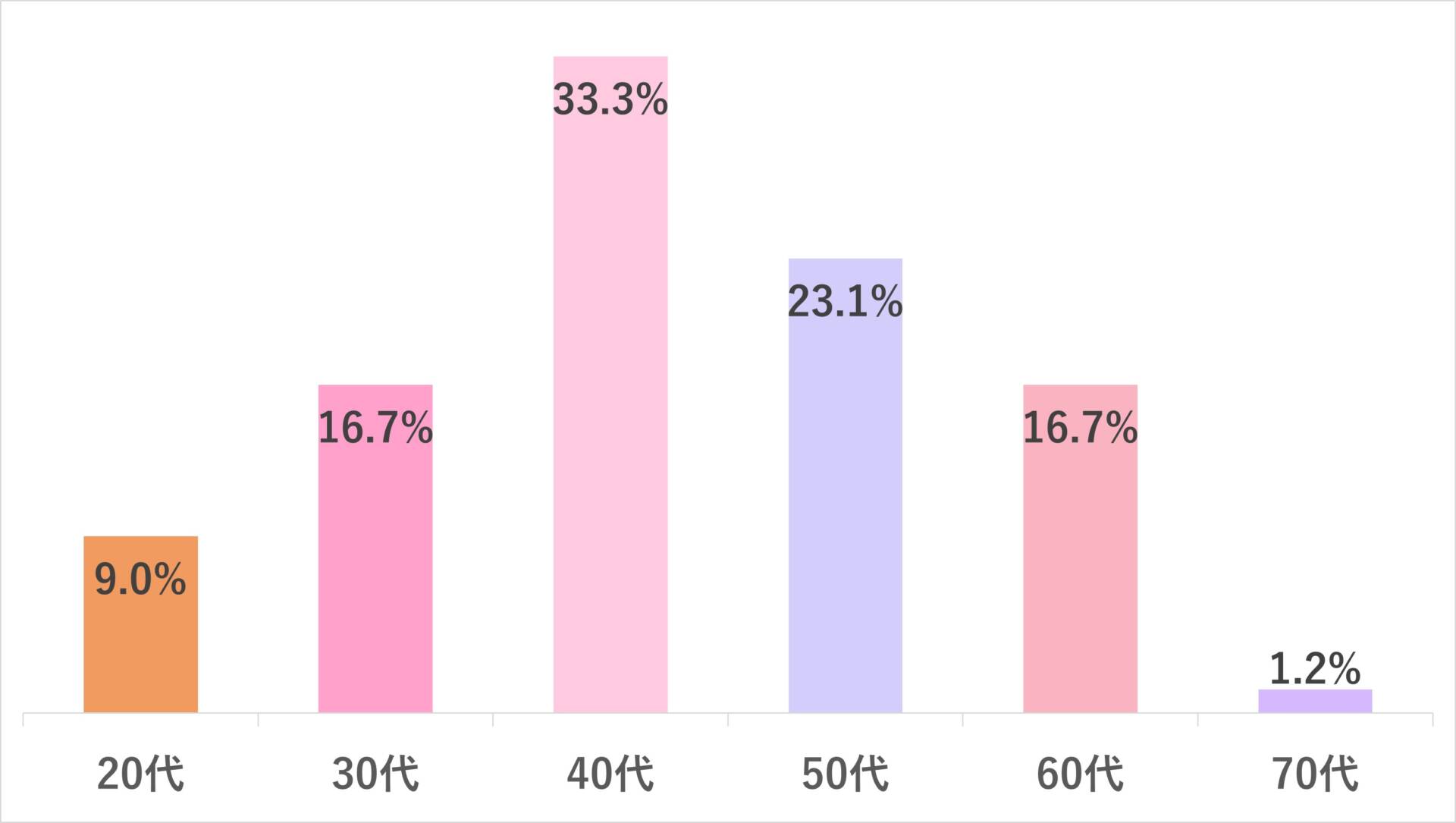

過去1年間に業務以外での研修や学習の機会があった人は全体の半数以上にのぼりました。年齢別で比較してみると、「ある」と回答したのは20代と60代は約7割、30代~50代は5割強という結果に。学習できなかったと回答した人の理由を見てみると、「仕事や家事が忙しくて参加する時間の余裕がない」が圧倒的多数でした。キャリアやライフステージの変化で忙しくなる30代~50代は、学習時間を確保することがなかなか難しいのかもしれません。

この結果から考えられるのは、20代の方は「今の時期こそ学習するチャンス」ということでしょうか。将来のキャリアアップを見据えて、積極的に学習時間を取っていけるといいですね。では、すでに学習されている方は、どんなことを学んでいるのでしょうか?

どのような知識・スキルを身に付けたか(n=45)

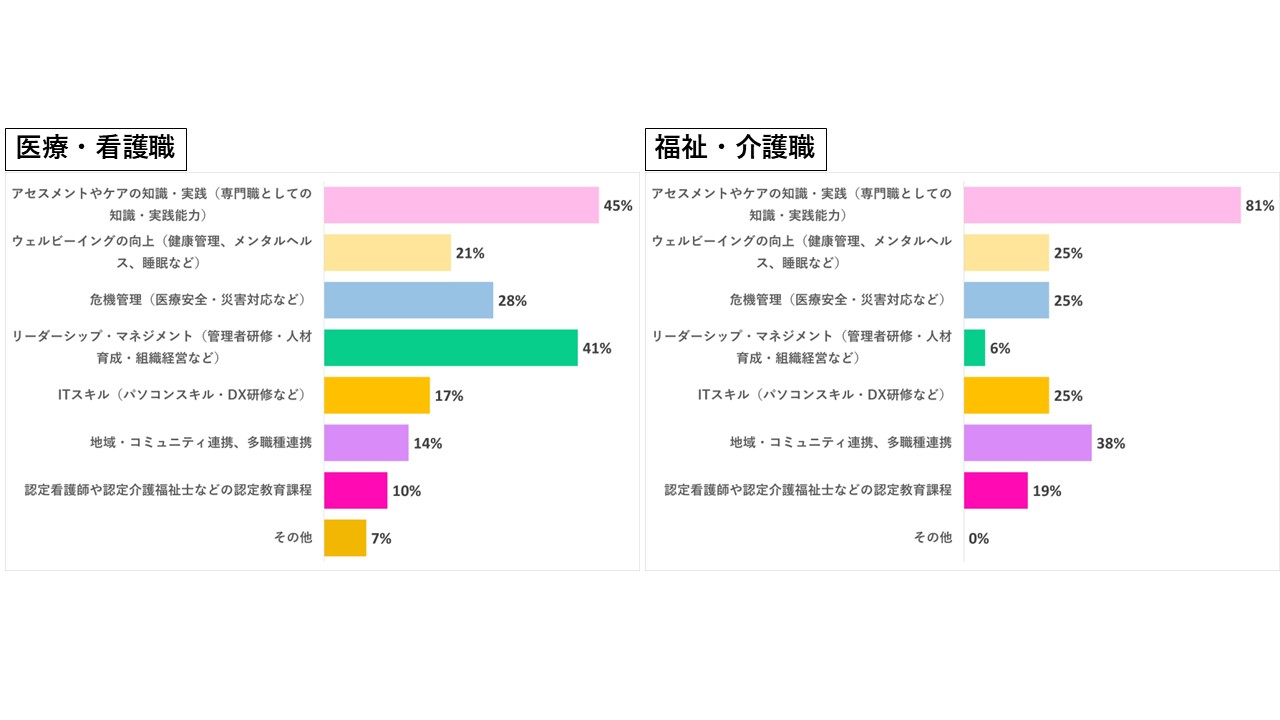

医療・看護職(n=29)・福祉・介護職(n=16)別

学習内容として最も多かったのは、看護職・介護職どちらも「アセスメントやケアの知識・実践」でした。直接業務に関わる知識や能力をアップデートされている方が多いようですね。職種別に見ると、医療・看護職では「リーダーシップ・マネジメント」など組織運営に関わる学びにも回答が集まりました。一方、福祉・介護職では「地域・コミュニティ連携、多職種連携」と答えた方の割合が高いです。どちらも自分自身のスキルアップのためだけではなく、組織力やチームワークの向上のために学習していることがわかりました。

ちなみに年代別では、30代~50代の多くが学んでいたのが「アセスメントやケアの知識・実践」や「リーダーシップ・マネジメント」でした。20代は「ウェルビーイングの向上」が最も多く、自身の心身の健康管理に対する意識・関心が高いことがうかがえます。

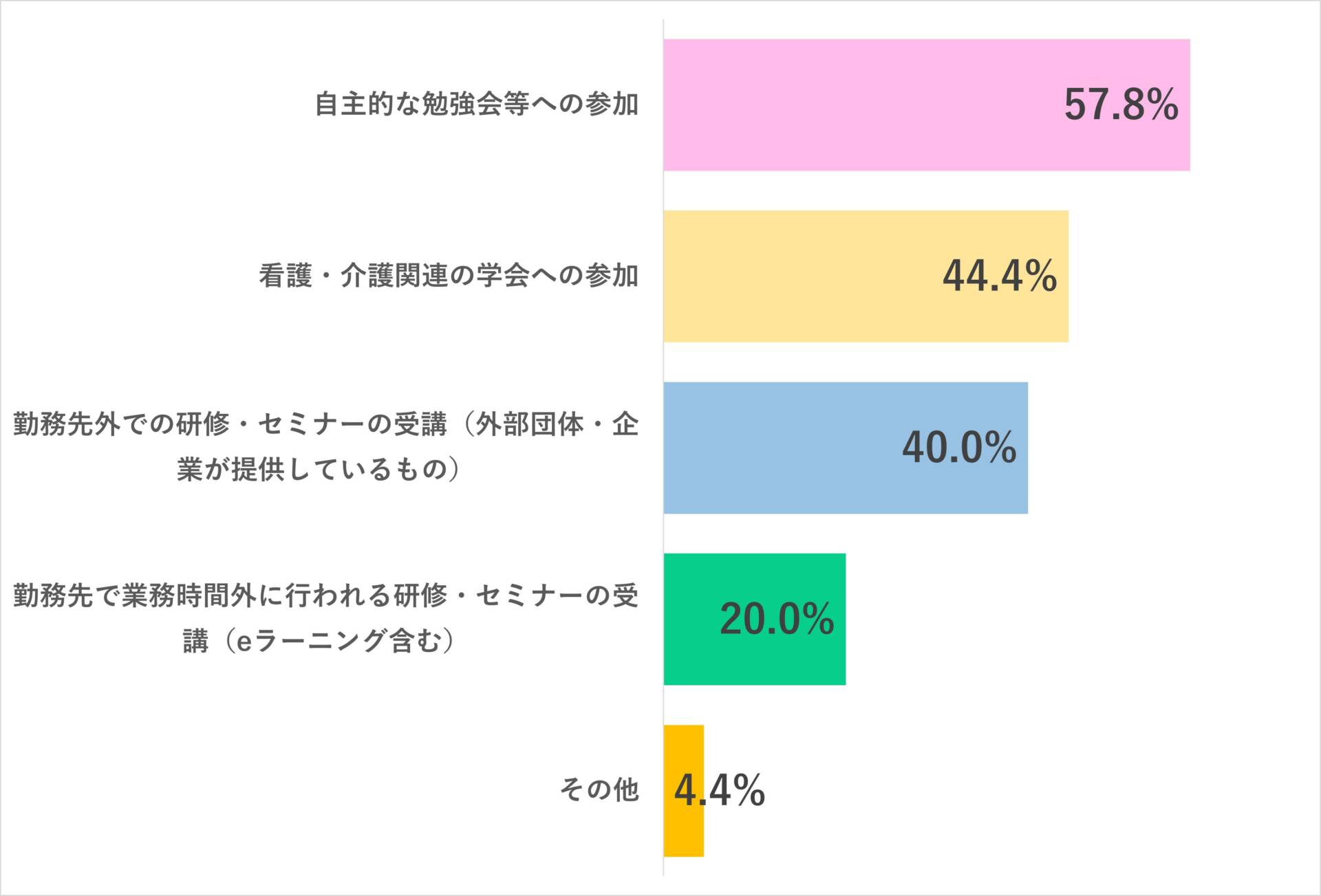

どのような学習機会に参加したか(n=45)

医療・看護職(n=29)・福祉・介護職(n=16)別

参加した学習機会について聞いたところ、「自主的な勉強会」が全体で最も多い結果となりました。職種別に見ると、医療・看護職は同じく「自主的な勉強会」が多く、福祉・介護職は「看護・介護関連の学会への参加」に最も票が集まりました。いずれも勤務先外で開かれている勉強会や学会の情報を積極的に取り入れているようです。

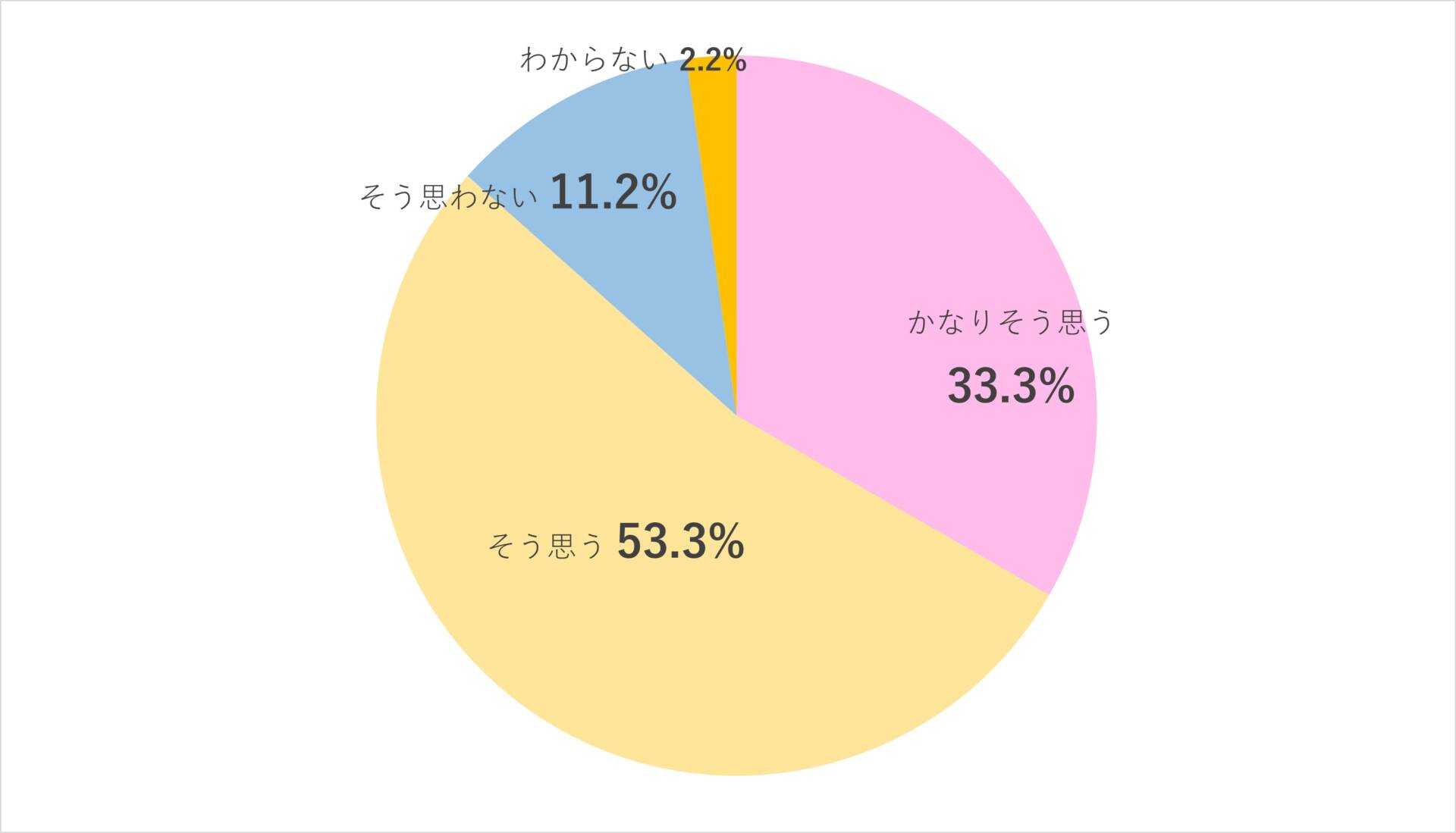

学習で得た知識やスキルを現在の仕事に生かせているか(n=78)

「かなりそう思う」「そう思う」と答えた方が86.6%と高い割合を占めています。皆さん、学習で身に付けたことをしっかりと仕事につなげているようですね。

結果からも、学習は仕事の質の向上に役立つことがわかりますね。学習を実践している皆さんに、学習を続けるために必要なこともお聞きしました。

短時間でもいいので、毎日学習することです。

(看護補助者/30代/総合病院)

私生活にも仕事にも余裕がないと自ら学ぶ意欲が湧いてこないので、余裕を持つことが大切だと思います。学んだことで得られるスキルや知識を活用することが給料アップにつながるかどうかも、学ぶ意欲を高めるためには重要なポイントです。

(介護福祉士/20代/特別養護老人ホーム)

仕事や家事の両立で、学ぶ時間や気力が湧かないことも多いです。それでも学びを実践する中で褒められた時はうれしいですし、さらにレベルアップしたいという気持ちが出て、新たなことを学ぶ意欲につながります。また、先輩の姿を見て、勉強している方だなと感じると、自分も少しでも近づきたいと感じます。同僚や後輩にも自分が学んだことを生かしている姿を見てもらうことが、みんなのモチベーションを高め、自主的な学習につながっていくのではと思っています。

(看護補助者・看護助手/30代/総合病院)

自身の働き方にマッチする学習方法を見つけることが必要だと思います。

(ケアマネージャー/40代/病院(200床未満))

一番多く見られた意見は、意欲、向上心など個人のモチベーションに関するものでした。仕事上の業務とは違って必ずしも行う必要がないため、自分自身に学習意欲があるかどうかが重要だと考える方が多いようです。他には、勉強時間の確保や経済的な余裕についての意見も上がりました。また、職場での評価や給料の向上など仕事に直結する学習のメリットについて言及する方もいました。

今回の調査では半数以上の方が学び直しに取り組んでおり、その約8割が「学んだ知識やスキルを仕事に生かせている」と回答。大半の方が「学びは仕事に役立つ」ことを実感していました。

一方、学び直しに取り組めていない方にとってネックとなっているのが「時間の余裕がない」「学習機会の情報が少ない」ことです。特に時間の確保については、学び直しできている方にとっても重要で、「短時間でも毎日学習する」や「自分に合った勉強法を見つける」といった工夫により学ぶ時間を確保していました。

厚生労働省では、時代の変化に合わせて社会人が学び直す「リカレント教育」を推奨※1。経済産業省や文部科学省と連携し、キャリア相談や講座情報の発信、学習費用の補助などの取り組みを行っています。職場や学会以外にも少し幅を広げて情報を探してみると、学びの機会が広がるかもしれません。

※1 リカレント教育(厚生労働省)

忙しい毎日では、何かを学びたいと思っても学習に充てる時間を後回しにしてしまいがちです。しかし、毎日の少しずつの学びが、5年後、10年後、さらにその先の自分のキャリア形成につながっていくはずです。気になる本を開くところから始めてもいいですし、職場や学会、団体が開くセミナーなどを調べてみるところから始めてもいいと思います。受講したいセミナーや講座があっても時間やお金などの理由で今すぐ受けられないと思ったら、半年後、1年後など少し先の未来で受講することを考え、準備を進めておくのもいいかもしれません。まずは今できる範囲で「学びのための一歩」を踏み出してみるところから始めてみましょう。

「おしえて、先輩! 看護師のためのマネー&キャリア相談室」 では、将来のキャリアやお金の悩みについてプロの視点からアドバイスしています。先の未来を考えてみることで、学ぶことも「時間ができたら」ではなく、「今から何か始めておこう」という意識に変わるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください!

SNSでシェアする