【レポート】「ナースまつり2025」で、DX化が進んだ“未来の看護現場”をのぞき見!

2025/7/30

私たちの働き方改革

2024/4

黒川

次に進めたのが、母親学級の予約システムの構築です。この取り組みは、現場の看護師や助産師だけでなく、妊婦さんにとっても画期的な取り組みとなりました。

深山

以前の予約管理は基本的にすべて紙ベースでした。妊婦さんは外来に置いてある予約書に名前やID番号を記載し、窓口で持ち物などを記載した紙のチケットを受け取って申し込みが完了します。予約時の説明時間には一人あたり5~8分かかっていました。当院の年間の分娩数は1,400件ですから、年間約120~180時間もの時間を予約説明に要していたことになります。また、母親学級に関しては妊婦さんからの質問も多く、窓口に行列ができてしまうことが何度も発生しているような状況で、予約に要する時間を何とか減らしたいと感じていました。

黒川

病棟側は予約枠の調整や、予約表・チケットの作成、母親学級の実施を担っていました。予約表やチケットの作成はすべて手作業でしたし、予約枠の調整が間に合わず直接助産師が外来に行って調整している姿も見られました。こうした作業が積み重なり、結果的に超過勤務にもつながっていたと思います。

また、「来院しないと予約ができないシステム」に対して妊婦さんからクレームが入ることもしばしばありました。妊婦検診は週数が空くとタイミングよく予約が取れないこともあります。その間に母親学級の予約が埋まってしまって、希望日に講習を受けられなかった方もいらっしゃいました。妊婦さんにとっても利便性の低い運用方法だったと思います。

▲システム構築を先導した経営企画課の八木さん

▲システム構築を先導した経営企画課の八木さん

八木

予約システムの構築には、もともと新型コロナの予防接種の際に院内職員用の予約管理ツールとして利用していたシステムを活用しました。使い勝手などもわかりやすく、応用がしやすかったからです。

黒川

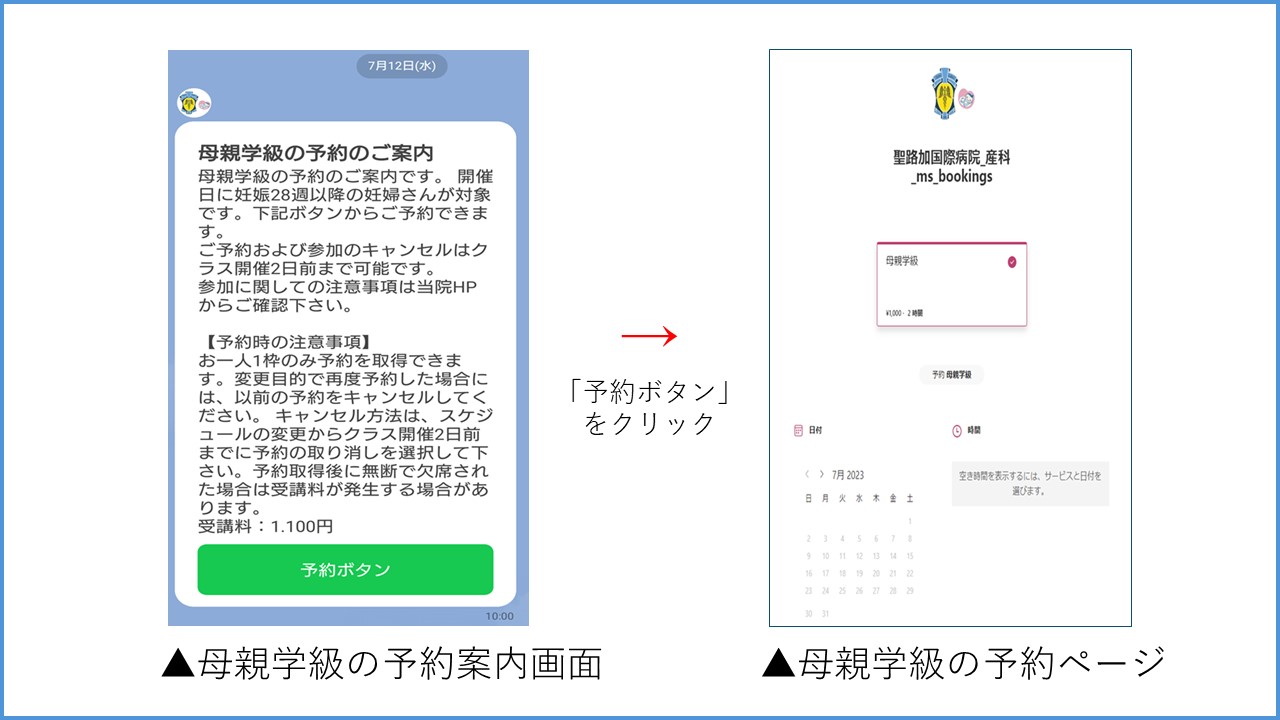

予約案内は、情報配信同様コミュニケーションアプリ経由で届き、「予約ボタン」をクリックするとアプリから予約システムに遷移する仕組みです。予約がとれると、「予約完了」の案内や当日の持ち物情報が届きます。また、キャンセルや予約日時の変更なども、システム上で妊婦さん自身で行うことができます。

八木

システムを作成する際に留意したのが、なるべく看護師さんや助産師さんの手を動かすことなく、患者さん側の操作で完結できる仕組みにすることです。予約時の運用方法をヒアリングしながら、ルールを組み立てていきました。

黒川

結果として母親学級の予約管理にかかる工数もかなり減りました。現在病棟の助産師が行っているのは、システム上での予約枠の作成のみです。学級の受付時の参加者の確認は、診察券のバーコード情報で行うようにしたので、紙のチケットも廃止となりました。

深山

肌感覚ではありますが、母親学級の申し込みに関する対応時間はほとんどなくなりました。妊婦さんからも「予約がすごく楽にとれるようになった」「来院しなくてもいいのが助かる」などありがたい言葉をいただき、看護師にとってもやりがいにつながっているのではと思います。

黒川

対象の妊婦さんのみに予約案内が届くところもいいですよね。以前は予約がとれないからと先を見越して予約を入れる方も多く、本来その週で受講しなければいけない妊婦さんの枠が少なくなってしまうことも発生していました。今は、案内が届く方が限定されたので、本当に必要な人に、必要なタイミングで情報を届けられるようになりました。

▲コミュニケーションアプリに届く母親学級の予約案内画面。リマインド機能もあり、開始3日前と前日にリマインドが自動配信される

▲コミュニケーションアプリに届く母親学級の予約案内画面。リマインド機能もあり、開始3日前と前日にリマインドが自動配信される

黒川

取り組み後に行った看護師へのアンケートでは、「業務負担が軽減した」と回答した看護師は70%となり、看護師の業務負担軽減に効果的な取り組みであったことがわかりました。また、妊婦さん向けのWebアンケートでも、約97%の方がアプリでの情報提供や予約システムを「便利」と回答してくれました。看護師と妊婦さんの双方にとって意義のある取り組みになったと感じています。

今回の経験から思うのは、特にICTを活用した取り組みの推進において、他職種との連携は不可欠であることです。こうした取り組みは医療者が先導しているイメージをもたれることも多いのですが、決してそんなことはありません。資金面やベンダーさんとの調整、コンプライアンス面など、システムを安全に、かつ円滑に運用するために必要な業務を、すべて事務の方が担ってくださいました。私たち医療者は情報の中身づくりに集中することができ、自分たちの専門性を生かした役割分担が明確にできていたと思います。

深山

医療者にはない発想でアドバイスをくれることもあり、本当に助かっています。私は今回の取り組みを経て、改めて当院には職員一人ひとりに「患者中心の医療」が浸透していることを感じました。声をかければいろんな職種の人たちがすぐに協力してくれて、本当にチームワークよく取り組みを進められたと感じています。

八木

管理的な視点で言えば、システムの機能や取り組み内容を欲張りすぎなかったことも、うまくいった要因だと思っています。取り組みの対象やICT化する業務を限定し、ある程度メンテナンスフリーで運用できることを条件として機能を選定したこと。これはICTで業務改善を進めるうえでもポイントになることを実感できました。

また、今回の取り組みで結果的によかったと感じるのは、最優秀賞を受賞したこともあり、成功体験をみんなで共有できたことです。確かな効果も出せたので、新たな取り組みへのモチベーション喚起にもつながり、今後着手する他のプロジェクトにおいても一歩が踏み出しやすくなるのではと思います。今後の展望として、手術や入院時の説明や災害発生時のICT活用も考えているので、今回の取り組みをきっかけに、院内全体の業務改善を加速させていきたいです。

深山

看護部でも引き続き、看護師が生き生きと働ける職場環境を目指し、多職種の皆さんと協力しながら、働き方改革に取り組んでいきたいと思います。

写真:遠藤 麻美

| 施設名: | 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 |

|---|---|

| 住所: | 〒104-8560 東京都中央区明石町9-1 |

| ホームページ: | https://hospital.luke.ac.jp/index.html |

SNSでシェアする