【共創】東京科学大学病院様×ケアコム 「入院される方のための転倒予防ワンポイント」

2025/2/10

私たちの働き方改革

2025/3

古谷

タイムスタディのデータは、業務全体の配分だけでなく、「時間」「場所」「役職」という3つの軸でも分析しました。

■ 時間軸での分析

準夜勤帯に書類業務や連絡調整の負担が多いことがわかりました。当院は準夜帯での救急患者の受け入れが多く、特に終電前後の時間帯は患者対応に追われます。日勤帯だけでなく準夜勤帯にもクラークが必要であることがわかりましたが、事務方は日勤が一般的で、準夜勤での補填は難しいもの。この課題をどうクリアすべきか、現在も検討しています。

■場所軸での分析

救急外来には、重症、中等症、小児軽症用の3つの処置室があります。部屋別でデータを確認すると、小児軽症者用の処置室では、物品の準備や片付けが28.4%を占めており、他業務に比べて最も多くの時間を要していることがわかりました。この結果から、小児軽症者の部屋では環境整備のタスクシフトをすべく看護助手を増やすことを検討しています。

■ 役職軸での分析

注目したのは、リーダーとスタッフの業務の違いです。

リーダー職は各病棟への連絡や調整などのアセスメント業務が特に多いので、クラークの配置が有効です。またアセスメント業務の割合が14%の日勤帯に対し、準夜勤帯では25.2%に増加していたため、準夜勤帯にリーダー級のスタッフを2名配置することを検討。診療看護師や救急救命士にもリーダーの業務は任せられますから、こうした職種を採用し複数名のリーダー体制を導入する方向で進めています。現在、重症初療室に救急救命士を配置していますが、夜勤帯は人員が十分でないため、これは今後の課題ですね。

一方、スタッフの業務負担が大きいのは、処置・検査・搬送業務です。ですから、クラークではなく、看護助手へのタスクシフトが有効であることがわかりました。

このような分析から、ただ単に人員を増やすのではなく、「どの時間帯に」「どのエリアで」「どの役職の」人を配置すべきかという具体的な指針を得ることができました。

▲「僕のような第三者が入った方が、救急看護の現状について病院へのアピールもしやすいのではと思った」と古谷さん。実際、5月末にタイムスタディを実施し、6月にはクラークが配置されるというスピード感で人員配置が進んだ。

▲「僕のような第三者が入った方が、救急看護の現状について病院へのアピールもしやすいのではと思った」と古谷さん。実際、5月末にタイムスタディを実施し、6月にはクラークが配置されるというスピード感で人員配置が進んだ。

古谷

タイムスタディと並行して、看護師自身の思いや考えを知るためアンケートも実施しました。タスクシフトの目的のひとつは、看護師がやりがいをもって働き続けられる環境をつくること。データだけではなく看護師の生の声を聞き出すことが重要でした。

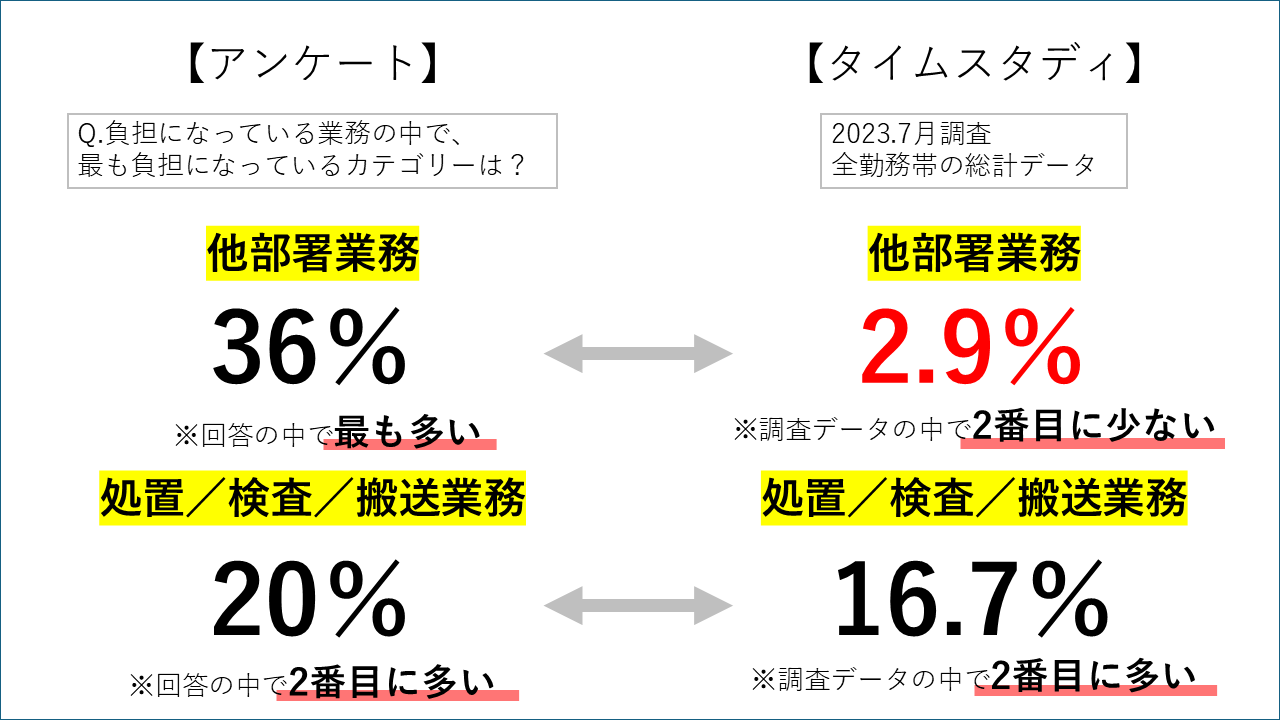

アンケートでは、「最も負担を感じている業務」について質問しました。7月に行ったタイムスタディでは、「処置・検査・搬送業務」の負担割合が16.7%と高かったため、最も負担となっているものと予想していました。ところが看護師の回答で最も多かったのは、タイムスタディ上ではわずか2.9%だった「他部署への出張業務」でした。看護師たちの生の声を聞くことで、数字には表れない「本当の負担」が明らかになりました。

また7割の人が「負担になっている業務を解決できれば仕事のやりがいや満足度に影響する」と回答しており、「これはやるしかない」と強く思いました。現在、専任看護体制の整備や、病棟看護師に協力を仰ぐなどの調整を進めています。

救急看護の現場は常に忙しく、「何のために働いているのか」がわからなくなることがあります。だからこそ、やりがいがとても大切です。そして、一人ひとりのやりがいは数値データではなく、現場の「生の声」から拾いあげることができるのだと思います。

<アンケート結果とタイムスタディデータの比較>

▲タイムスタディでは2.9%と低い割合だった「他部署への出張業務」が、アンケートでは「最も負担になっている業務」として回答が集まった。救急外来の看護師には対応時間は短くても負担に感じる業務があることがわかり、データだけでは拾い上げることができなかった現場の本音に気づくことができた

▲タイムスタディでは2.9%と低い割合だった「他部署への出張業務」が、アンケートでは「最も負担になっている業務」として回答が集まった。救急外来の看護師には対応時間は短くても負担に感じる業務があることがわかり、データだけでは拾い上げることができなかった現場の本音に気づくことができた

阿部

タイムスタディを実施して本当によかったのは、看護業務の実態を可視化できたことです。現場にいると、医師や多職種が考えている看護業務と、実際私たちが行っている看護業務が異なっていると感じることがあります。タイムスタディやアンケートをもとに、看護師が専念したい業務を明確に示すことができました。

古谷

データは、客観性を持たせるための強力なツールです。業務改善の要望を伝える際には、誰もが納得できる根拠を示さなければなりません。その点で、数値データは説得材料として非常に有効です。6月のクラークの配置がいい例だと思います。これまでも病院全体で看護助手や医療補助作業者の雇用を行っていましたが、具体的な指針がなく適切な人員配置が難しい状況でした。しかし、数値データから「救急外来にクラークを配置すべき」根拠が明確になり、すぐに対応してもらえました。

また、私は研修医時代にデータ分析に触れる機会があったため、今回その経験を生かすことができたと感じています。看護師の中にはデータ分析が苦手な方も多いと聞きますし、そうした分野を私たち医師や他の職種がフォローできれば、よりスムーズに業務改善を進めていけるのではないかと思います。

現在は分析したデータをもとに物的・人的資源の改善と看護師の満足度向上の2つを軸に対策を進めていますが、まだまだ道半ばです。もう少ししたら、再度タイムスタディを実施し、どれくらい変化が起きているか確認したいですね。

阿部

看護部はもちろん、各部署が抱える課題を病院全体の課題ととらえ、多職種で協力しながら取り組むことができたら、より効率的に進められると実感しています。

事務作業のタスクシフトや救急救命士の配置などで、患者さんやそのご家族と関わる時間が増えたのはうれしい変化でした。今後も古谷先生と一緒にタスクシフトを進め、働きやすい環境づくりと看護師の教育にも注力していきたいです。

撮影:井上 亮/写真:一部 横浜医療センター提供

| 施設名: | 独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター |

|---|---|

| 住所: | 〒245-8575 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2 |

| 開設: | 1943年6月 |

| 病床数: | 490床 ※2025年3月時点 |

| ホームページ: | https://yokohama.hosp.go.jp/ |

SNSでシェアする