小林光恵さんの おやすみコラム #038「内診台の仕切りカーテンの話から」

2025/12/12

みんなの広場

2025/9

『いまから始める 看護のためのデータ分析』の著者である森脇睦子先生に、看護師によるデータ活用の“リアル”をインタビュー。先生いわく「データ活用を始めるのは、早いに越したことはない」とのこと。なぜ今、データ活用が必要なのでしょうか。

私は、東京科学大学病院で医療の質の可視化や臨床課題に対する院内データの分析、データを用いた看護管理に関する研究、製品開発や学生教育を行っています。ここ数年で看護職向けのデータ活用に関する研修や講演の依頼が増え、看護界でのデータ活用のニーズの高まりを感じています。その一方で受講生から聞こえてくるのは、「数字が苦手」、「根拠をデータで示すように上司から言われるが、どうしたらよいのかわからない」という声。管理職になったとたんに「データで示すこと」を求められ、多くの看護師が悩み、困っている印象があります。しかし、本当にそのハードルは高いものなのでしょうか。本稿を通じて、少しでも数字に対する苦手意識が払拭できたらと思います。

実は、看護現場におけるデータ活用はつい最近始まったのではなく、看護の原点であるフローレンス・ナイチンゲールにまでさかのぼります。

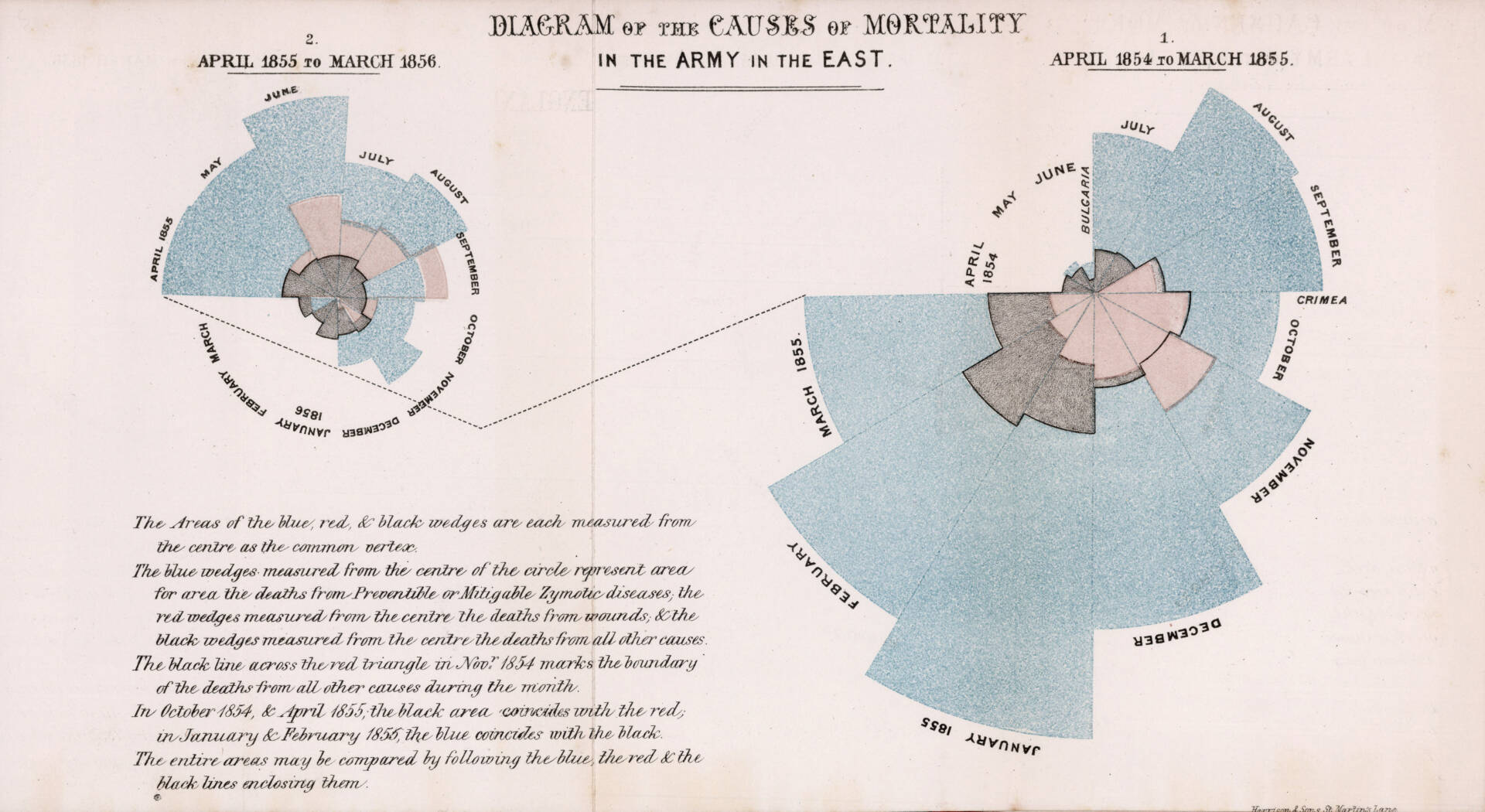

ナイチンゲールは赴任先のスクタリ病院で、患者の死因別に各月の死亡率をグラフ化し、最も高い死因が回避可能な伝染病であることを明らかにしました。病院の衛生環境が徐々に整っていくことで、死亡率が劇的に減少したのです。ナイチンゲールが作成したローズチャートからは、彼女が現場で活動していた惨禍での、死亡数や死因などが記録されていたことが容易に想像できます。彼女は看護を確立する前から、統計的思考をもって医療の質改善を実践していたと言えます。

ナイチンゲールが考案した「ローズ・チャート」

ナイチンゲールが考案した「ローズ・チャート」

出典:https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/h6xid2

現場で働いている看護師の中には、データの必要性を感じていない方もいるかもしれません。しかし、管理職やその立場に近い看護師には、ぜひ看護管理にデータ活用を取り入れてほしいと思っています。

なぜなら、データは「俯瞰する視点」を与えてくれます。日々の臨床業務やマネジメントにおいては、改善や発展、質の高さを維持することが求められます。これらを実現するためには、以前との比較や、経年的な変化をとらえる必要があります。分析したデータから現場を俯瞰できれば、皆さんが提供している看護の特性や傾向がわかり、感覚や経験だけでは見落としがちな情報を得ることができるのです。数字から現状を把握し意思決定ができるようになることには大きな意義があります。

また、管理職がデータを用いてマネジメントすることは、後進に対し、現場を俯瞰して捉えることへの意識の向上にもつながります。以前、若手の看護師にマネジメントや質の評価におけるデータ活用の必要性を尋ねた時、多くの看護師が「必要だと思わない」と回答しました。理由を聞くと、上司がデータに基づいて現場を管理しているとは思えず、経験や気分が判断材料になっているように見えるからと言うのです。一方で看護師長に話を聞いてみると、データを基にして病棟マネジメントを行っている方も多数いらっしゃいました。若手の「数字を使って現場を見る」というマインドを育てるためにも、データに基づいた意思決定も行っている姿を現場に伝えていくのが重要です。もちろん医療のすべてをデータで可視化できるわけではありませんから、看護の専門家としての経験に基づく意思決定も非常に価値あるものです。データと経験の両方を使い分けて意思決定していることを後進に伝えていく必要があると思っています。

では、何から始めていくべきか。データ分析初心者がまず行うべきことは、闇雲にデータを集めることでもグラフをつくることでもありません。意識していただきたいことは二つです。日々の業務の中で感じた課題や気づきを、「どのように数値化できるか」と考えること。そして、データで明らかにする目的を明確にすることです。例えば「最近、転倒・転落件数が増えた気がする」と感じるなら、明らかにしたいこと(目的)を「転倒・転落の発生件数の変化を知ること」とします。そのためには実際の件数を覚知し、年度ごとや時間帯別に整理してみるのもよいでしょう。

もう一つお伝えしたいのは看護の現場においては加減乗除レベルの算数の知識があれば、十分データを活用できるということです。「データが苦手だから」と後手にならず、ぜひデータに触れてみてください。特にデータ分析のスキルは、文字を読む、言語を覚える等と同じものです。ですから、少しでも吸収力が高いうちにデータ活用に関するリテラシーを身につけておくに越したことはありません。データは今まで見えていなかったものが数字で見えると、そのおもしろさを実感できるはずです。

現在、医療情報に関する基盤が整備されてきており、ゆくゆくはデータを看護業務やマネジメントに生かすことが当たり前の時代になっていくでしょう。現在はその過渡期です。まずは、看護に関する日々のギモンや課題などを「データで表せるかな?」と考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

◎編集後記◎

取材前は「看護現場でのデータ活用」と聞くと、なんだか難しいイメージがありました。しかし、森脇先生のお話を聞いてみて感じたのは、「難しく考えすぎていたのかもしれない」ということ。「加減乗除の知識さえあればデータは十分活用できる」というお話にはとても勇気をもらえました! 多くの看護師さんがデータ活用に対して苦手意識をお持ちかもしれませんが、今回の森脇先生のお話はそんな看護師さんの背中を押してくれるのではないかと思います。一人でなんとかしようともがくのではなく、数値やデータが得意な看護師や他職種を巻き込みながら、データ活用の一歩を踏み出してみてください♪

1.『いまから始める 看護のためのデータ分析 病院電子カルテデータの活用ガイド』

データ分析を「いまから始める」看護師にぴったりな一冊! 医療現場の膨大な電子データを分析するための事前準備や分析方法を、事例を交えながらわかりやすく説明。医療情報システム内にあるデータの内容やデータを効率的かつ安全に分析するための留意点も解説されています。

(書籍情報)

いまから始める 看護のためのデータ分析 病院電子カルテデータの活用ガイド

著 者:森脇 睦子・林田 賢史/監修:梯 正之

出版社:東京図書株式会社

発行年:2024年

2.『6ステップで実現する 看護マネジメント・質改善につなげるデータ分析入門』

病棟単位での業務改善に役立つ、正しい数字の読み方・示し方や、データの基礎的な分析方法を身につけるための入門書。思考の整理や分析計画の立案、分析結果の解釈、改善策の提案の仕方等、データを用いた改善活動の進め方が6つのステップでわかりやすく解説されています。

(書籍情報)

6ステップで実現する 看護マネジメント・質改善につなげるデータ分析入門

著 者:森脇 睦子、林田 賢史、梯 正之

出版社:株式会社医学書院

発行年:2024年

| 森脇 睦子さん | 東京科学大学病院 クオリティ・マネジメント・センター 特任准教授 虎の門病院に看護師として入職。2007年広島大大学院保健学研究科健康情報学博士課程修了。2015年から東京医科歯科大学病院(当時)クオリティ・マネジメント・センター勤務。2019年より現職。東京科学大学病院における医療の可視化及び質評価に関する業務に従事。その他、医療の質評価や看護配置などに関するビッグデータを用いた研究を実施。看護師のデータ活用に関する講師を多数務める。 |

SNSでシェアする