【アーカイブ配信中】大島敏子さんのトーク番組「としこの部屋」を見よう!

2024/10/11

みんなの広場

2025/4

患者さんに寄り添い、専門性を発揮しながら支える看護の仕事。その道を極めたプロフェッショナルたちが考える「看護のプロの姿」とは? 今回は、70年以上看護の仕事に携わり続けている川嶋みどりさんにインタビュー。川嶋さんが実践し、実感してきた「看護の力」についてお話いただきました。

私は満州事変が起きた1931年に生まれ、日中戦争が始まった年に小学校に入学しました。そこから14歳の夏、太平洋戦争の敗戦までずっと戦時下でした。父の転勤で韓国や中国国内を引っ越していたので、勉強もままなりませんでした。

終戦後は島根県に一家で引き揚げ、農業を始めることに。兄弟が6人いましたから、勉強したくても進学したいとは言いにくい環境でした。そんな中、女学校の保健の先生からすすめられたのが東京の日本赤十字女子専門学校です。看護師の仕事はまったくわからないながらも、ただただ勉強したい、しかも学費を安く抑えて学びたいという思いで入学しました。

学校では「看護師は専門職。医者と看護師は対等」と、3年にわたって骨の髄まで叩き込まれました。その専門性を感じる機会が訪れたのは、入職から9日目のことです。

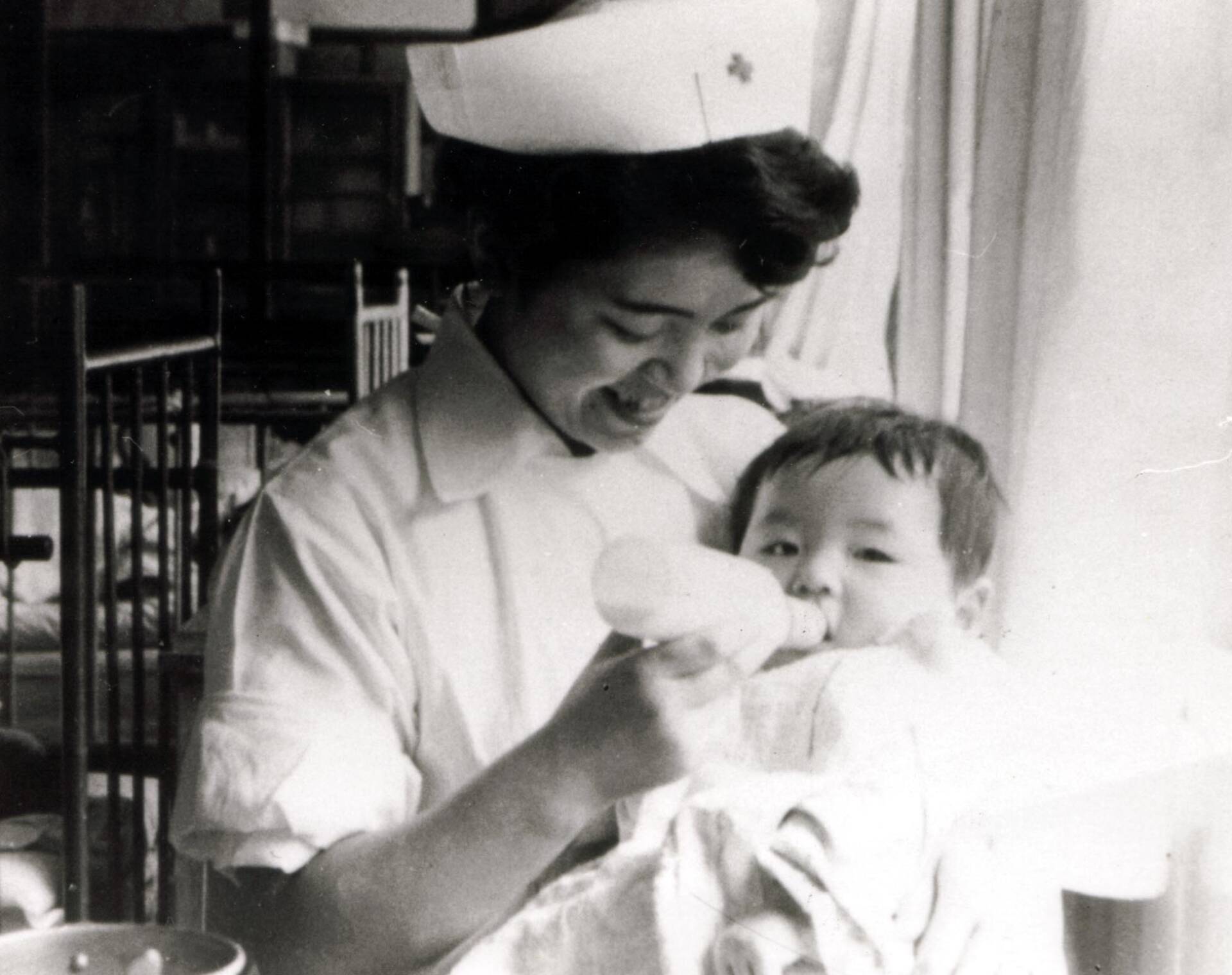

小児科病棟で働き始めた私は、トシエちゃんという脊髄腫瘍の患者さんと出会いました。転院してきたトシエちゃんは、弱々しい声でうめくばかり。どうしていいかわからず足をさすってあげたところ、皮膚はザラザラと硬く、垢でびっしりと覆われていました。聞けば、もう長いことお風呂に入らず、体も拭いてもらえていなかったそう。そこで何日もかけて全身清拭をしたところ、次第に顔色がよくなり、表情に変化が表れ、やがて「おなかがすいた」と訴えるまでになりました。看護の力で、生気がよみがえったのです。3カ月後に亡くなるまで、トシエちゃんは9歳の女の子らしく生きることができました。

それまでの私は、なぜ患者さんの体を拭いたりおむつを取り替えたりする仕事が専門職なのか、理解していませんでした。ですが、トシエちゃんの看護を通して、お湯とタオルさえあれば命だって救えると知ったのです。この経験は私の原点であり、看護師としての揺るぎない指針になりました。

小児科病棟時代の川嶋さん

小児科病棟時代の川嶋さん

その後、結婚・出産を経て、29歳で耳鼻咽喉科の外来病棟に配属されました。小児科にやりがいを感じていたので、当初は「耳鼻科なんて」という思いもありましたが、よく考えると耳鼻咽喉科は人間らしく生きるために必要な器官を扱っています。人間がまっすぐ立つには三半規管や内耳が、息をするには鼻や咽頭、気管が、ものを食べるには食道が、会話をするには声帯や耳が深く関わります。風邪などの発症も大体これらの器官から。生活に密着した科だと気づき、やる気も湧いてきました。

13年間の在籍中、私は一度も額帯鏡で患者さんの喉や鼻を見ようとはしませんでした。なぜなら、看護師が看るべきは部分ではなく患者さん全体だからです。患部を診るのは医師の役割で、看護師は患者さんの生活を援助するのが仕事。例えば、口内炎が痛いという患者さんには「今はこんな食材が旬だから、こんなお味で料理しましょう」と提案する。中耳炎を繰り返す赤ちゃんがいたら、背中を触って汗をかいていないか確認し、親御さんに「とにかく風邪をひかせないように」と伝える。子どもの扁桃腺手術でも、術前にこれからどんな処置をするのか子どもに説明してしっかり不安を取り除きます。術中は、「大きなお口を開けて一緒に大きく息をしましょう」と声をかけ、背中をさすりながら子どもとともにいる態度で臨むと、暴れないので出血を抑えられます。こうして患者さんの全体にアプローチすることが、看護の本質ではないでしょうか。

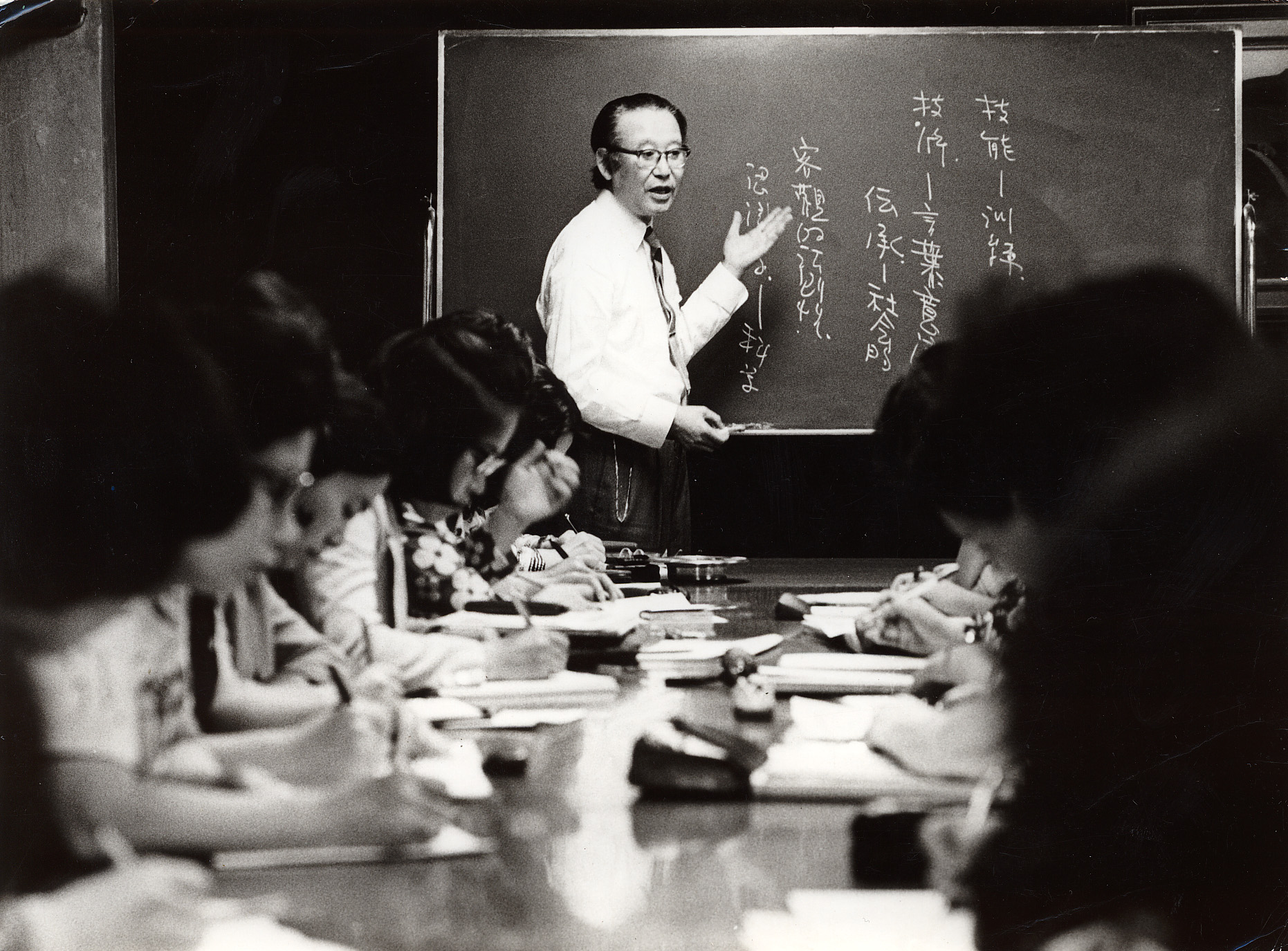

40歳で病院を退職してからは、フリーの看護師として執筆や講演、教育に携わってきました。中でも大きな出来事は、34歳の時に立ち上げた東京看護学セミナーを軌道に乗せたことです。このセミナーは、「教室のない大学院」のようなもの。年代も背景も異なる看護師が集まり、「困難を引き受ける人が一番成長する」を合い言葉に共同学習しました。指導者は置かず、みんなが呼びたい先生をお招きし、話を聴いてディスカッションするのがこのセミナーの勉強法。私は理論物理学者の武谷三男先生をお招きし、物理学や技術と技能についてなど、とてもたくさんのことを教えていただきました。

2011年以降は、被災地での看護活動にも力を入れるようになりました。とはいえ、もう80歳でしたから、被災地に乗り込んで救護を行うのは困難です。そこで、リタイアナースに呼びかけ、「東日本これからのケアチーム」を立ち上げました。さらに、一般社団法人「日本て・あーて推進協会」を発足し、震災により、暮らしの場を失った方々のためにコミュニティーの再建や、生活を回復させるための活動に注力してきました。これは、中長期ケアを軸とした支援活動です。

「東京看護学セミナー」の様子。のちに多くの看護指導者を輩出した

「東京看護学セミナー」の様子。のちに多くの看護指導者を輩出した

次のページ:川嶋さんが考える「看護」とは?

| 川嶋 みどりさん | 健和会 臨床看護学研究所 所長 日本赤十字看護大学 名誉教授 一般社団法人 日本て・あーて(TE・ARTE)推進協会 代表理事 1931年、韓国の京城(現・ソウル)にて生まれる。51年、日本赤十字看護大学の前身にあたる日本赤十字女子専門学校を卒業、日本赤十字社中央病院(現・日本赤十字社医療センター)に勤務。1995年若月賞、2007年フローレンス・ナイチンゲール記章、2015年山上の光賞受賞。『キラリ看護』、『看護の力』、『川嶋みどり 看護の羅針盤 366の言葉』、『長生きは小さな習慣のつみ重ね 92歳、現役看護師の治る力』など著書多数。 |

SNSでシェアする