看護学生を夜間看護助手として活用し、病院の大幅増収や看護師の負担軽減を実現

2023/12/26

私たちの働き方改革

2022/9

左 :看護師長 小松 由己 さん ※2021年4月よりPICU

中央:副看護師長 クリティカルケア認定看護師 特定行為研修修了者 新井 朋子 さん

右 :看護師長 猪瀬 秀一 さん ※2021年4月より精神科へ異動

日本看護協会が開催している「看護業務の効率化先進事例アワード」で、2021年の最優秀賞に輝いた東京都立小児総合医療センターの小児集中治療室(以下、PICU)。診療補助業務や特定行為の実践により医師と看護師間のタスクシフトを行い、業務時間の削減や効率化などに成功しています。取り組みのきっかけやその成果、また現在の取り組み状況について、活動を中心的に進めた3名の看護師さんにお聞きしました。

初回掲載日:2021年12月20日

情報更新日:2022年9月30日

小松

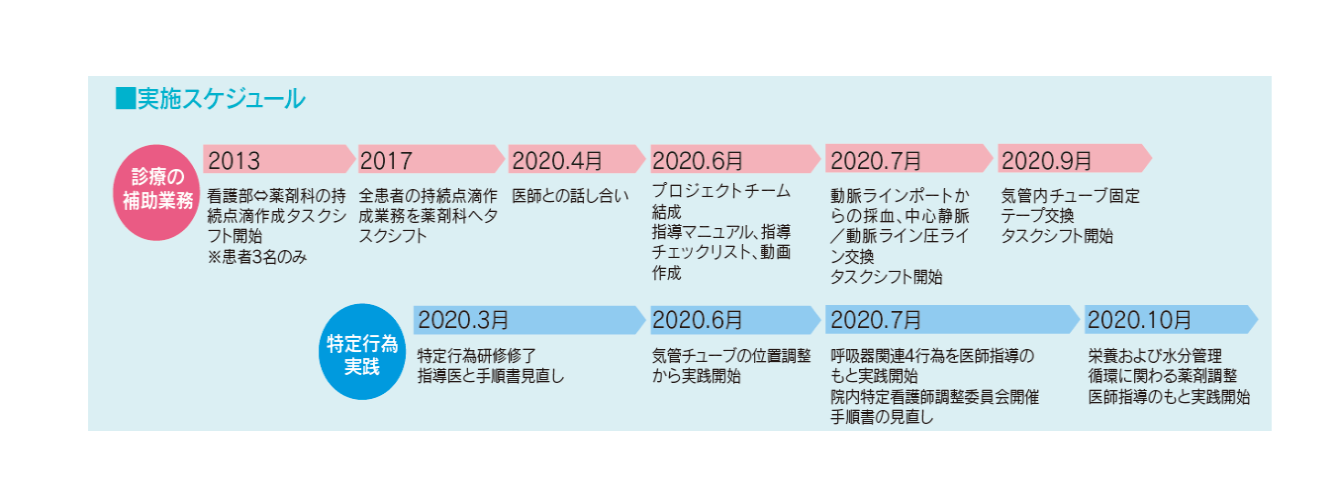

最優秀賞をいただいた取り組みの先駆けとなったのは、2013年から行っていた薬剤科と看護部間のタスクシフトです。PICUは、一般病棟と比べ投与する薬の種類が多く、多いときには約20種類もの持続点滴を作ります。1日がかりで薬剤を調整し、多数の処置も行う中で、ベッドサイドケアといった「看護師としてのケア」がまったくできていない現状に大きな課題を感じていたのです。

そこで、まずは患者3名分からタスクシフトを開始しました。結果的に2017年には、日曜祝日以外の全患者の持続点滴作成業務のタスクシフトが完了し、平日で約1.5人分の看護師の業務削減に成功したのです。

新井

次に私たちの目についたのが早朝から夜間まで懸命に働く医師の姿でした。医師の業務量の多さは、看護師が医師の処置や指示を待つ時間の延長につながり、患者さんのためにも「薬剤科へのタスクシフトで確保できた時間を活用して、医師から看護師へのタスクシフトを実践しよう」という話が持ち上がりました。

新井

今回の取り組みが動き出すきっかけとなったのは、私が2019年に特定行為研修を受講したことです。当初は特定行為の実践でのタスクシフトを考えていましたが、先生方と話し合いを重ねる中で、現段階で取り組むべきことが見えてきました。そもそも特定行為の研修修了者が私一人しかおらず、実際のタスクシフトには至らないということ。また、医師が最も手をかりたいのは診療の補助業務であること。さらにいえば、小児の特定行為は成人と比べて難易度が高いため、診療補助業務ができるようにならないと、特定行為を進めていくには困難であること。こうした点を踏まえ、まずは「PICU看護師による診療補助業務のタスクシフト」を実施し、並行して「特定行為研修修了者による特定行為実践と指導」に取り組むことになりました。

診療補助業務内容の選定には、特に3つの基準を重視しました。1つ目は患者さんの安全性の担保、2つ目はより質の高いケアを提供できる、つまり患者さんの利益につながること、3つ目は医師と看護師の業務効率化が実現できることです。これらを踏まえ、現在実践可能な業務として①動脈ラインポートからの採血 ②中心静脈/動脈ライン圧ライン交換 ③気管内チューブ固定テープ交換のタスクシフトが決定しました。

2020年6月には、猪瀬さんや主任、現場スタッフを含めた7~8名でプロジェクトチームを立ち上げ、2つの取り組みを本格的に実施するための準備を重ね、7月から本格的にスタートしました。

特定行為は、先んじて6月から「気管チューブの位置調整」を実践し、7月には呼吸器関連4行為を医師指導のもと行いました。

次のページ:スタッフが納得して取り組むための工夫

| 施設名 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター |

|---|---|

| 住所 | 〒183-8561 東京都府中市武蔵台2-8-29 |

| 開設 | 2010年3月 |

| 病床数 | 561床(一般347床、結核12床、精神202床) |

SNSでシェアする